Je m’appelle Joelle, j’ai 66 ans. Je suis journaliste, politologue et féministe. J’habite en milieu rural dans le sud-est de la France depuis une quinzaine d’années. Je souffre de douleur et fatigue chroniques depuis plus de vingt ans. Un handicap invisible. Samedi 15 mars 2025 au matin, je me casse la cheville. Double fracture tibia-péroné avec déplacement. Le pied est hors de son axe. Urgence. Douleur maximum. Chirurgie. Après trois jours passés à l’hôpital de Brignoles, une plaque et sept vis en plus dans le pied, je rentre chez moi. Sans pouvoir marcher, sans pouvoir poser le pied à terre, épuisée. Chambre et salle-de-bain sont à l’étage. Mon ami a aménagé le rez-de-chaussée de notre maison en catastrophe. Il a aussi commandé une chaussure orthopédique qui ressemble à un après-ski, un lit médicalisé, un déambulateur et une chaise percée. Le chef de service orthopédique de Brignoles m’a prescrit antalgiques, soins infirmiers pour panser mes cicatrices et piquer ma chair avec un anticoagulant, et séances de kiné vingt-et-un jours plus tard en vue d’une rééducation progressive. Je me retrouve seule face à ma dépendance. Je comprends vite que si je reste à végéter dans ce lit, passant à cloche-pied et plusieurs fois par jour et par nuit de la position allongée à la position assise sur cette chaise, un truc en plastique dur, un trou et un seau en son centre, je vais finir estropiée. Cette vision d’horreur stimule mon sens de la survie. Branle-bas de combat. J’annule tous mes rendez-vous, y compris ceux pris à Paris où j’ai un pied-à-terre depuis un mois. Pied à terre. L’association d’idées vient percuter mon cerveau. Je fais des pieds, c’est le cas de le dire, et des mains pour aller à « Renée Sabran », ce centre de rééducation et de réadaptation à cinquante kilomètres de chez moi, qui a si bonne réputation pour réparer handicapé·es moteurs mais aussi hanche, genou et autre articulation. Ni le chirurgien de Brignoles ni mon médecin traitant n’accepte d’y demander mon admission. Je suis hors du champ de leur exercice, disent-ils. Je contourne la décision, demande à une jeune médecin. J’aboutis tant je suis déterminée. Dix-neuf jours après la chute, j’arrive dans ce coin de paradis, où la mer rivalise avec les pins parasols, les cyprès et les bâtiments de la fin du 19e siècle. La fenêtre de ma chambre donne sur une église. Tantôt sombre tantôt éclairée d’une lumière vive. Le mois d’avril joue pleinement son rôle. Ni trop chaud, ni trop froid, lumineux à souhait, une petite brise ou le mistral coiffant mes cheveux qui ne vont pas arrêter de pousser. Ma chambre est double. Ma coloc est charmante. Je me sens mieux qu’à la maison. Je commence à sortir de mes habitudes, je ne prends que quelques notes sur les soins. Douche tous les deux jours. Le lundi à 9h30, médecin. Les jours de la semaine à 10h, kiné. Prise des constantes, changements de pansement et médocs avant le kiné, puis à midi et à 17h. Activités physiques en chambre, à 14h. Ici on muscle ses bras, ses épaules, son dos, ses membres inférieurs, pour mieux faire rouler le fauteuil, puis, quand cela reste possible, pour déambuler et enfin pour marcher avec deux puis une canne. J’aime qu’on fasse bouger ce corps malade. J’aime qu’on me serve même si le rythme est hospitalier : 7h30, midi, 18h, on mange.

Rénée Sabran, en unités de temps

Ici, à Renée Sabran, le temps se mesure en demi-heures. Mon addiction à la planification des journées en est sérieusement bouleversée. Chaque jour, le décompte de ces unités est rigoureux. Kiné, deux unités. Gym respiratoire, une unité. Renforcement musculaire, une unité. Repas, une petite unité. Mes activités « littéraires » comme disent mes colocataires respectent la cadence. Une unité pour corriger un texte, une autre pour écouter un podcast, encore une autre pour répondre aux messages. Des demi-unités pour lire. Presque plus d’unités pour écrire. En dehors du quotidien, il reste deux unités pour répondre à un interview, une unité pour un coup de fil, une unité pour converser au téléphone avec ma psy une fois par semaine. Toutes les tâches qui demanderaient plus de deux unités sont éliminées. Seules les soirées pizza, les parties de boules ou les moments de contemplation du cadre dérogent à la règle. La journée se mute en un millefeuille temporel que j’apprends à déguster lentement.

Des patient·es aux vies complexes

Là, ma voisine est partie prendre le soleil. Je vais la rejoindre sur une des terrasses surplombant la mer. Je ne vais pas très loin. Je me sens inapte à faire plus de dix mètres avec ce fauteuil qui roule sur un goudron rapiécé et devers. J’ai peur de tomber. Je ne parle à personne. Je m’arrête arrivée au soleil. Une femme en fauteuil devant moi a fait la même chose. Je ne la connais pas. Je ne l’aborde pas. Après à peine plus de cinq minutes, je rebrousse chemin. Je remonte par la plateforme en métal des Algecos des kinés plutôt que par l’entrée principale. C’est moins dur pour les biceps. Dans le couloir, je croise Marina[1]. Elle a la jambe droite sur un prolongateur, comme moi. Elle m’épate par sa tenue très moulante et colorée. Elle s’arrête à mon niveau et me parle d’une voix rocailleuse et vive. À toute allure. Son corps blessé accompagne ses paroles. Sans cesse en mouvement. Sa cheville s’est prise dans les rayons du vélo électrique de son mec, ce qui lui a valu deux opérations et une infection. Trois semaines à l’isolement pour se débarrasser d’un staphylocoque et de bactéries. « Un mal pour un bien », dit-elle. Ça n’allait plus trop dans son couple et plus généralement dans sa vie. Il fallait que ça change. Renée Sabran est tombé à pic. Sa vie s’est transformée tant l’entraide entre les patient·es est vertigineuse. Contrairement à dehors, ici, elle sent l’humanité s’exprimer librement, sans masque. « Ici, on s’enrichit avec ses différences », me dit-elle.

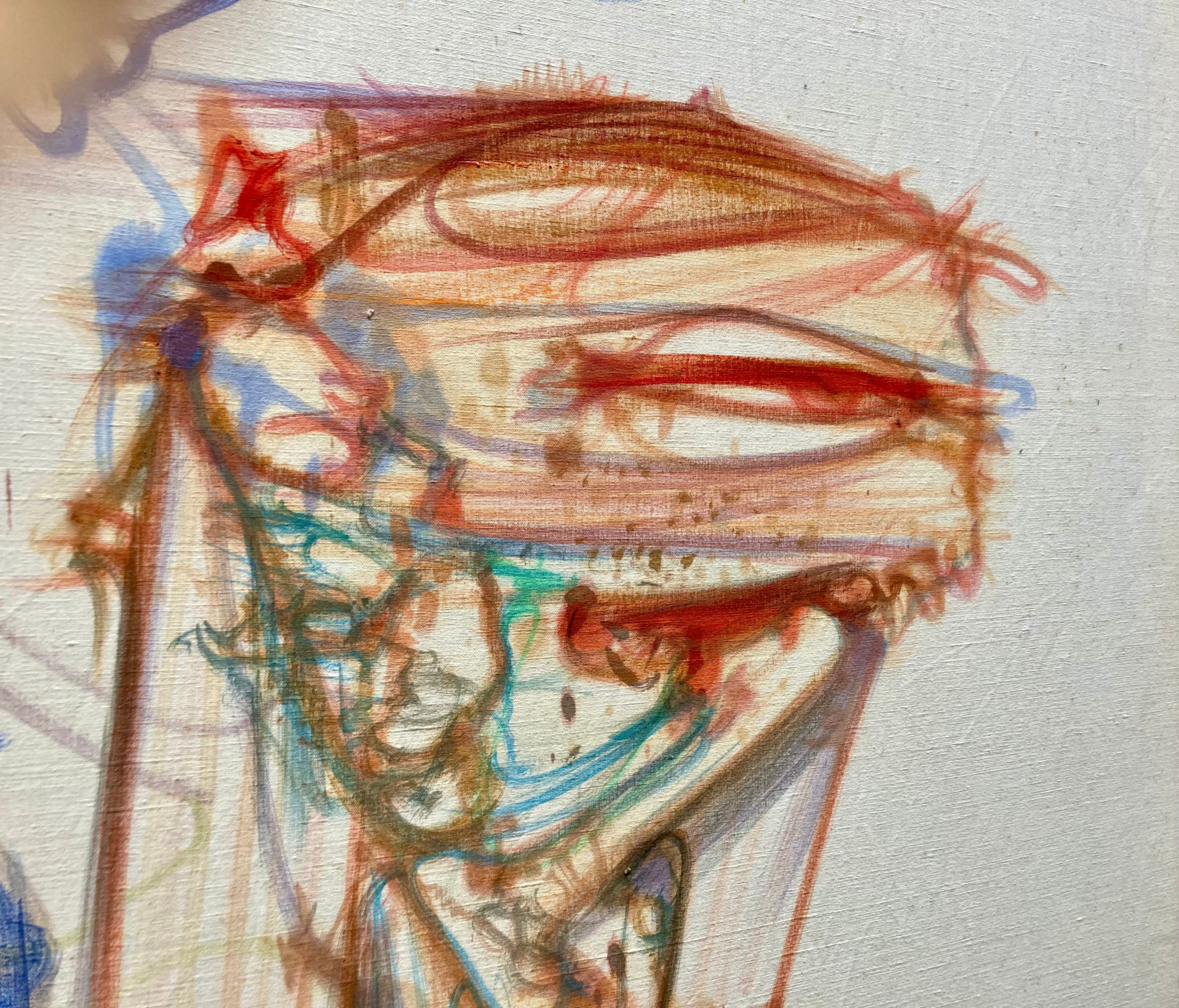

Marina fait l’effet d’une tornade. Elle m’énerve autant qu’elle m’épate. Je suis sonnée. Je ne suis pas habituée à tant de bruits, à tant d’air brassé. Le lendemain, je me rends chez le kiné. Ça fourmille. Des personnes naviguent entre deux barres parallèles, d’autres montent et descendent des escaliers factices, d’autres encore sont couchées sur des tables avec des machines dans les jambes. J’observe hébétée. Prends discrètement une photo. C’est interdit. Je cherche Marina. Elle gigote sur sa table. Un mec sur un vélo fait des signes. Il dit bonjour à la volée. Son teint mat me rappelle l’Italie. Tout le monde l’appelle Sam. Je lui adresse un léger sourire. Il descend de sa machine, rejoint son fauteuil et sort du préfabriqué. Il m’intrigue. Je vais chercher un moment pour lui parler.

Un matin, je le retrouve à mes côtés sur une table de kiné adjacente à la mienne. Je me lance. « Vous êtes ici pour quoi ? ». « Pour les pieds plats », répond-il d’une voix grave. Il me tourne aussitôt le dos. Je me renfrogne tout en m’étonnant de sa réponse tant ses jambes ont l’air empêtré. Elles ne montent et descendent pas aisément quand il essaie de faire des ciseaux. Le week-end suivant, mon ami en visite pousse mon fauteuil jusqu’au ponton de la plage. J’y vois Sam, accompagné d’une autre patiente, muni d’un grand bâton dans la main droite s’enfoncer et sortir de la mer en boitant légèrement. Je suis baba. Simulerait-il ? Le lendemain, ce géant à la coiffure de footballeur, les vêtements impeccables et de marque, va, le temps d’un croisement de fauteuil devant l’ascenseur au premier étage du pavillon qui nous héberge, se confier à voix basse. Il a « la maladie ». Mais laquelle ? Il ne sait dire son nom. Décidée à tout savoir sur cet individu, je l’inonde de questions. Je comprends qu’ici on lui a décelé une sclérose en plaques. Il est perdu, en fureur, en boucle. Avec un fort accent arabe, il me confie sa haine des médecins qui ont charcuté son pied alors qu’il a autre chose. Une chose qu’il ne comprend pas. Il se sent devenir fou d’attendre un diagnostic définitif mais il aime bien l’ambiance. Les patient·es, elleux, sont super sympas. « C’est mieux que la famille », dit-il.

Des soignant·es engagé·es

Mon éducateur sportif s’appelle Sacha. Un jeune gaillard bardé de muscles et de tatouages. En plus des séances individuelles de décontraction du dos en chambre, il m’a proposé de rejoindre le groupe étirements. C’est toutes les semaines. « Au moins 1, au fond du couloir en sortant de l’ascenseur », dit-il. J’y retrouve Marina et Sam. Un mec arrive à toutes blindes. « C’est Pierre, toujours en retard », dit Marina. Il se félicite du volume croissant de ses pectoraux et des muscles de ses bras. Ses pieds sont calés contre une sangle intégrée à son fauteuil. Le mien en manque. Il est gai, fait quelques blagues. Je m’applique à tendre l’élastique entre mes mains, à pencher la tête vers mon épaule comme un boxeur avant le match, à ne pas confondre la gauche et la droite. Après une demi-heure, je retourne dans ma chambre, épuisée. Le lendemain, après le déjeuner, réunion dans une espèce de cafet’, en bas de ma fenêtre, où on trouve tout : café, tablettes de chocolat, Canard enchaîné, crème Mixa, bonbons au miel. C’est le Relais H. H comme Hachette, aujourd’hui propriété du milliardaire d’extrême-droite Bolloré. Marina s’empresse d’introduire Pierre, « le journaliste ». Il sourit et parle calmement de Sacha, de Guillaume aussi, « l’animateur ». Il les trouve extrêmement beaux. « Beaux comme des dieux », dit-il. Aussi beaux que gentils. Lui aussi est charmant, blagueur, moqueur. Il me demande si je viens au dojo. Au dojo ? Marina m’explique que ce lieu couvert, près de la plage, est génial, qu’il y a plein de machines pour faire du sport, sous la surveillance du merveilleux Guillaume et de sa collègue Sylvie. J’ai repéré ce bâtiment orné d’une fresque en forme de puzzle. Ça descend sec pour l’atteindre. Je n’arriverai jamais à aller jusque-là. Je m’en excuse. « Pas grave » me dit Marina « on peut aller aux tables, là où on fait les soirées pizza ». Je commence à me perdre dans ce domaine dont j’appréhende mal l’immensité. Le lendemain, Sam, Marina et Pierre, me guident par un chemin peu difficile vers ces tables dont je ne connais rien. Nous avançons en caravane. J’y arrive, récupère un peu de fierté. « Pour le retour on t’aidera », annonce Pierre. La peur reprend le dessus. On y est. C’est magique. Vue sur la mer à 180°. Je suis scotchée. Pierre colle son fauteuil contre le mien. Il me parle de son ami, shiatsu shi, de Tanger, où il a vécu plus de vingt ans. Je crane en lui annonçant que j’y ai fait un court séjour peu après 2010 pour une rencontre féministe francophone. Je lui confie aussi mon enthousiasme pour le shiatsu. Je lui dis « Ça m’a sauvé la vie ». Le monde est « si petit pour des gens comme nous qui s’aiment d’un si grand amour », a écrit Prévert.

Une communauté de patient·es

Quelques jours passent. Je ne suis déjà plus la même. Non seulement j’ai réussi à avancer seule avec mon fauteuil mais j’ai rencontré des personnes qui ne se ressemblent pas mais s’assemblent bien. Dans cet hôpital, beaucoup de patient·es sont là pour un long séjour. Sans perspective précise de date de sortie. Moi aussi. Étonnamment une communauté se crée entre nous. Instantanément. On pourrait comparer ce précipité d’humanisme à des colonies de vacances ou, pour les mecs, au service militaire, à la différence que les conscrit·es d’ici ont frôlé la mort, en ont échappé, ont flirté avec elle, au point de sublimer les attachements qui prolifèrent, au point de rendre les individu·es bouleversant·es. J’écris. Ce commun qui nous unit repose sur quatre piliers : l’accident, la blessure, la souffrance, la lutte pour s’en sortir. Peut-être guérir. Ou faire avec. Un élan de solidarité pointe qui rassemble le plus grand nombre. Sans comparaison inutile des pires. Sans sous-entendu, sans interprétation de comportement, sans a priori. Sans jugement. Sans recherche du pourquoi. Ni du comment. En toute ignorance du passé de l’autre et par curiosité de ses projections. Ou doutes. Ou déceptions. Ou regrets. Ou rages. Avec beaucoup d’humour, d’autodérision, de rires. Les soignant·es alimentent ce commun par leur générosité, leur humilité, leur écoute.

Chloé est aide-soignante dans mon service. Elle m’émeut terriblement tant sa dévotion est grande. Elle trouve son énergie auprès des patient·es, me confie-t-elle. Elle aime passer du temps avec elleux, les divertir, les rendre le plus autonomes possible. « J’aime prendre le patient en tant qu’humain dans sa globalité ». Elle pourrait être ma petite fille ou presque. Ses grands yeux bleus m’hypnotisent au point de réaliser que je n’ai plus envie de rentrer chez moi. Nous faisons désormais salon, le soir, quand elle est de la deuxième équipe, celle avant la nuit. Elle prend place à côté de moi dans mon fauteuil roulant au ras de mon lit où je reste allongée les pieds rigoureusement rehaussés pour éviter qu’ils gonflent. Nous apprenons à respirer pour calmer nos douleurs, nous papotons, nous examinons les tréfonds de l’humanisme, du bien, du mal. Je me surprends à avoir le cœur gros.

Quand le centre de rééducation transforme mes convictions en petites strates de révolution

Peu à peu, mes convictions antisexiste, antiraciste, anticapitaliste, antifasciste, antimilitariste se convertissent en petites strates de révolution. Devenir patiente-experte pour l’établissement hospitalier. Monter un atelier crépon, ça c’est pour rire. Non, plutôt un atelier Do in, cet automassage relaxant qui se fait en collectif et que je pratique depuis des années. J’imagine soignant·es et patient·es ensemble en train de se palper. Pour s’apaiser. Pour aller mieux. Et puis, pourquoi pas un atelier écriture tout support, en écrivant, en parlant dans un micro, en se filmant ? Pourquoi pas des séances de portraits croisés ou les un·es et les autres se dépeignent ? Pourquoi pas un podcast sous la forme d’un récit de ma vie ici ? J’en parle à la cheffe du service. Il me faut voir tout ça avec Guillaume. Qu’à cela ne tienne ! Je croise le beau gosse qui fait de la retap’ pour un concert argentin qu’il a co-organisé avec une kiné. Il est exalté : « Ah oui ! tout m’intéresse ! je suis plutôt branché sport mais ma collègue et moi, on est partants pour tout ».

Je mets dix jours à aller à la rencontre des deux animateurices, happée que j’ai été par mon rendez-vous de contrôle chez le chef de service orthopédique de Brignoles. Une heure de transport aller en ambulance, à toute vitesse, avec une abominable envie de vomir. Une heure et demie d’attente une fois arrivée, dix minutes de consultation, mes pansements critiqués par deux infirmières, les croutes de mes deux cicatrices arrachées à la pince métallique, mon pied blessé mis définitivement à l’air, le centre de rééducation où je suis fortement critiqué, tout comme le jeune chirurgien qui m’a opéré et qui aurait omis de soigner une troisième fracture. Une troisième fracture ? Sans blague ? « Il aurait dû mettre une huitième vis », affirme le grand chef. Je suis abasourdie. La deuxième heure et demie d’attente de l’ambulance de retour puis la deuxième heure de transport ne suffiront pas à étancher ma haine. Je ressasse en boucle : vaut mieux être un vieil homme blanc riche hétéro et valide qu’une jeune femme racisée pauvre lesbienne et invalide. Vaut mieux être un vieil homme blanc riche hétéro et valide qu’une jeune femme racisée pauvre lesbienne et invalide. In-valide. Le tiret prend toute son importance. Je ne suis décidément pas une valide. Je suis mise en opposition à une valide. Je suis l’antonyme d’une valide. Son négatif. J’en suis in-visible, in-audible, in-appropriée, in-utile. J’en connais un rayon sur ces questions de maltraitance médicale et de validisme pour les vivre régulièrement et pour les étudier sans répit depuis vingt ans. Elles me sautent à la figure immédiatement. J’exècre l’enfer des parcours médicaux, le mépris des médecins, la banalisation des violences qu’ils exercent, leur goût de la hiérarchie, leur appétence à rendre les malades coupables de leur sort, leur habitude à ne pas écouter les patient·es, leur morale bourgeoise, leur inhumanité. J’arrive à Renée Sabran le cerveau en ébullition. Sacha me réceptionne en pièces détachées.

Des soignant·es à l’écoute

Décidément, j’aime tous ces soignant·es. Ils sont gentil·les, à l’écoute, devancent nos attentes. Sacha s’empare de mon futur avec sérieux. Il me donne les contacts d’un confrère et d’une maison de santé près de chez moi pour que je puisse une fois sortie continuer les exercices entrepris ici. Une des infirmières masse délicatement mes cicatrices à l’eau savonneuse sous la douche au retour de Brignoles, histoire d’éliminer les dernières croutes sans les arracher. Stéphane, le kiné qui m’a été attitré, me fait muscler les jambes, les fesses, bouge avec précaution non seulement ma patte cassée mais entoure aussi le pouce de ma main gauche d’une tape bleu vif puis rose fuchsia parce qu’une tendinite s’est réveillée. Il mobilise mon épaule gauche aussi, que « le petit rond fait souffrir » dit-il, ou encore tourne mon genou gauche dans tous les sens car le ménisque effrité me réveille dès que je change de position la nuit dans mon lit d’hôpital. La maladie chronique dont je souffre n’a pas pris le large. Alors Stéphane mobilise l’ensemble de son corps pour apaiser toutes mes douleurs en plus d’avoir des mains magiques. Je lui dis. Flatté, il décide de m’appeler « Joelle-ego-booster ». On s’en amuse d’autant qu’il accompagne ses mouvements de refrains de chansons des années 1980 qu’il chantonne avec élan et que je tente de reprendre. Nous sourions à l’idée de former un duo et de monter sur scène. Il rit de mon rire.

Le temps passe et les soignant·es se confient au compte-goutte. Hormis les plannings univoques établis par les cadres de santé ou les contrats de travail précaires signés par l’administration, ils semblent heureux de travailler dans cet hôpital public où le paysage est conçu pour satisfaire le personnel : une crèche, une cantine en libre-service, une salle de sport, une rotonde où déjeuner ou prendre une pause et une plage de rêve où ils peuvent se retrouver en famille, se parler, partager des moments, faire groupe.

La misère humaine

Trois semaines ont passé. Il fait chaud. Ma coloc est partie. Des routines se sont mises en place. Le repas du soir passé, quand je ne sors pas avec ma petite bande, j’enfile ma chemise de nuit rouge à pois blancs sans manche, je m’allonge sur le lit, j’enlève seule mes chaussettes de contention, je dispose des Freez Packs enfermés dans des sacs poubelle et dans des Jersey de part et d’autre de ma cheville droite, je remonte le pied de mon lit au maximum. Je regarde les actus sur mon ordi, j’observe les images de guerre ici et ailleurs. Ma gorge fait semblant de rester souple, tout en copiant ma cheville. Raide. J’essaie de dormir et de rêver. C’est difficile. Car ici, les émotions m’ont bousculée tant les contrastes entre joie des rencontres et tourments des individu·es sont abyssaux. J’ai l’impression de toucher du doigt la misère humaine. Sociale, psychologique, culturelle. J’avais connu les bateyes, ces zones de non-droit en République dominicaine, les camps de réfugiés en Palestine ou les bidonvilles à Karachi, à Porto Alegre ou encore à Mexico avec leurs lots de famine, d’absence d’hygiène, de pénurie de soin, de morbidité élevée, de ségrégation ou d’humiliation. En France, j’ai grandi avec des filles, une majorité d’Algériennes, qui habitaient le bidonville de Nanterre et qui perdaient leur dignité en classe ou à la piscine parce qu’elles étaient plus âgées que les autres élèves ou qu’elles n’avaient pas de maillot de bain. Ici des patient·es racontent quand la situation s’y prête leur errance médicale, leur désespérance, leur épuisement. Iels m’invitent à me confronter à l’étanchéité de deux mondes. Celui des professionnel·les de santé, soignant·es et administratif·ves, et celui des patient·es. Ce qu’iels racontent témoigne du peu de vocabulaire commun. Ils insistent ; en dehors de Renée Sabran, l’humanisme serait inexistant. Ça fait choc.

Sabran ou une philosophie des soins inédite…

Plus le temps passe plus je me réjouis à sentir qu’ici, nous sommes nombreux à apprécier la philosophie des lieux et de leurs piliers : des aides-soignant·es, des infirmier·es, des kinésithérapeutes, des animateurices sportif·ves, des ergothérapeutes, des psychomotricien·nes, une psychologue, qui nous écoutent, nous entourent, nous choient, devancent nos attentes, limitent notre malaise, nous inondent de douceur, simplifient notre existence, orientent notre futur avec bienveillance, sourient. Ici enfin on peut se poser, sans trop réfléchir à demain, faire quelque chose de différent avec ce corps meurtri. Ici, on peut imaginer se réapproprier ce mot si laid, « invalide », pour mieux revendiquer l’égalité avec les valides, à l’image des féministes qui, en se battant contre le patriarcat, dénoncent les dominations imbriquées de classe, de race et de sexe et revendiquent a minima l’égalité des droits avec les hommes. Ici, on peut inventer une autre vision du bien et du mal. Poser les bases d’une morale d’in-valides. Ni mutilé·es de guerre, ni inaptes au travail, ni individu·es diminué·es par rapport à la grande masse valide, ni à exterminer. Plutôt des personnes abimées, expérimentées, pensantes et agissantes, pas simplement dans la complainte ou geignardes en attente de la compassion des autres ou de la bonne action des pouvoirs publics.

… et des normes validistes

En y regardant de plus près, je me heurte pourtant ici aussi au grand écart imposé par les normes validistes. La non reconnaissance de Guillaume par ses supérieur·es en est un bon exemple. L’animateur embarque souvent les patient·es par poignées faire des courses dans un centre commercial, découvrir une exposition sur l’art brut au musée privé de l’autre côté de la baie, naviguer sur un kayak pour longer la côte magnifique, faire notre baptême de l’air avec un pilote paraplégique, écouter dans le dojo le concert donné par une formation musicale argentine dont une kiné est membre ou assister sur le terrain de basket à un concert symphonique offert par les Hospices de Lyon dont dépend le centre. Les très bonnes intentions de Guillaume qui court partout et fait avec ce qu’il a crèvent les yeux. Chaque jour qui passe démontre son goût des autres. Néanmoins, Guillaume, lui aussi, fait partie des laisser pour compte. Des cocktails s’organisent entre décideureuses dans le domaine sans que nous ou les soignant·es dont il fait partie soient invité·es. Le vernissage d’une expo, qu’il a montée de toutes pièces avec des copains, qui retrace le travail commun de patient·es et de lycéen·es à partir d’œuvres exposées au musée, nous réunit dans le dojo au même titre que la crème locale, maire de Hyères, directrice du musée, directrice de l’école, directrice du centre, cheffe de service à l’initiative de l’atelier à l’origine des œuvres exposées. Le micro n’est donné ni aux patient·es ni à Guillaume. Comme ça, en silence, sans écueil. Plus tard, avec son soutien logistique, une cheffe d’entreprise vendant des sondes urinaires pour para et tétraplégiques promeut ses produits dans le cadre d’une conférence de sensibilisation à l’importance du sport après la rééducation. Guillaume est présent, debout et muet. J’y suis conviée comme beaucoup d’autres patient·es. L’entrepreneuse ouvre la rencontre en insistant lourdement sur le fait qu’elle va nous donner la parole. Son ton très paternaliste me donne aussitôt l’impression d’être réduite à une mineure civique. Sans droits donc. J’échange des textos vengeurs avec Pierre installé à l’autre bout de la salle. Il pense comme moi. Ça me rassure. Une série de survivant·es aux blessures ou maladies médullaires vont se suivre derrière le micro. Un surfer du coin devenu paraplégique après une chute sur un parking positive son expérience. Il explique comment il s’en est sorti personnellement en faisant du ski adapté, du kitesurf adapté… Je craque tant l’individualisme et la religion du dépassement de soi sont mis en avant. Pierre aussi ne supporte pas cet afflux de leçons de choses. Instantanément, nous sortons du dojo en faisant rouler nos fauteuils au plus vite. Pierre part passer un coup de fil. Je me dirige vers la plage à deux pas pour me calmer. D’autres exemples vont se cumuler. Encore un peu plus tard, la guerre du chaud s’invitera. Il y a canicule. Des climatiseurs s’installent dans les bureaux des médecins et dans le bâtiment de l’administration tandis que les chambres et les salles des infirmier·es sont uniquement équipées de ventilateurs. On suffoque. Ce grand écart calorifère me pousse à observer la hiérarchie entre administration et médecins, médecins et soignant·es, soignant·es et patient·es. Elle est manifeste. Et puis, je m’arrête sur la répartition des sexes dans l’établissement. Elle est classique. Femmes de ménage, aides-soignant·es et infirmier·es sont majoritairement des femmes. Médecins, kinés et éducateurices sportif·ves sont mixtes. Ce lieu si magique connait aussi des revers de médaille.

Mon enthousiasme éffrité

Deux mois s’écoulent. Je mets des barrettes dans les cheveux. Les muscles de mes bras dessinent des formes méconnues. Je me baigne tous les jours accompagnée de Sacha qui fait bouger mes jambes dans l’eau de mer. Chloé me manque. Elle a été mutée dans un autre service faute d’avoir accepté un temps partiel. Mon enthousiasme initial s’effrite. Je sens désormais la différence de classe qui structure les lieux. Sam et Jimmy ne savent ni lire ni écrire et sont facilement discriminés ou au mieux moqués quand ils manifestent leurs envies de comprendre, de sortir de la maladie, de manger, de fumer, de vivre au point de renoncer, de reculer, de baisser la tête, de faire demi-tour dans le couloir parfois. Sam et Marina disent ne pas être assez intelligent·es ou assez cultivé·es pour demander des comptes aux médecins, pour faire valoir leurs droits, pour prendre un rendez-vous même, ont peur de ne rien comprendre, d’être baladé·es, préfèrent se taire et grommellent. Marina imagine une arnaque nationale organisée par les médecins qui taperaient dans les fonds publics sous prétexte de soigner les malades tout en les laissant sur le bord de la route, voire en aggravant leurs maux pour s’en mettre encore plus plein les fouilles. Sam parle mal la langue française et fait tout pour le cacher, imagine des accents exotiques ou provençal, dit le minimum de mots en un minimum de temps. Pierre se montre décontracté, charmant, intelligent, parle volontiers de lui et de son entourage, s’acoquine avec les soignant·es sans imaginer que cette expérience peut être partagée, se transmettre, servir à d’autres, se transformer en action. Il ne le peut pas tant l’intime singularité de son nouveau corps l’accapare. L’idée du collectif le déstabilise. Tou·tes, à leur manière, oscillent entre garder espoir, baisser les bras et tout casser. Flinguer ces médecins qui ne les écoutent pas, les négligent, les maltraitent, les grondent, les ruinent. Proscrire des assistantes sociales qui se limitent à appliquer les codes empruntés au libéralisme qu’on leur a dicté tout en détournant les attentes ou les questions des patient·es. Insulter des aides-soignant·es qui croyant bien faire les harcèlent. Certain·es parlent volontiers du traumatisme vécu dans cet enfer. Beaucoup expriment à leur façon un désespoir, de classe, d’exclu·es, de déphasé·es. Iels culpabilisent, s’auto-infériorisent, stigmatisent souvent les mauvais·es ennemi·es, un·e médecin·e, une assistante sociale, un·e kiné, empêché·es qu’iels sont de faire le lien entre ce qu’iels vivent dans leurs corps, ce qu’iels pensent et ce sur quoi iels peuvent agir, rendu·es incapables de faire la différence entre le « à cause de quoi » et le « à cause de qui ». Rendu·es seul·es, objets, plutôt que sujets d’un système qui les néglige pour le moins.

Des concepts de rééducation et de réadaptation à questionner

À la faveur d’une brève soirée passée dans mon lit à visionner un film des années 1950 sur les vétérans de la deuxième Guerre mondiale avec un Marlon Brando jeune et sombre, je m’intéresse à l’origine des concepts de rééducation et de réadaptation. Les images d’hommes en fauteuil, appareillés, dépressifs ou en colère, suivis par un médecin résolu à en découdre avec ces corps abimés, renvoient tellement à mon présent que j’effectue quelques recherches documentaires. En fait, rien n’a vraiment changé depuis la création des soins de rééducation, visant la réparation des soldats blessés lors des deux guerres mondiales. Plus d’un siècle me sépare des gueules cassées et pourtant le vocabulaire est le même : réadaptation pour ces soldats devenus inadaptés, diminués, inférieurs, pas entiers, non montrables, rééducation pour qu’ils se fassent une place dans une société qui hiérarchise les corps. Ceux des hommes, ceux des femmes. Ceux des noirs, ceux des blancs. Ceux des riches, ceux des pauvres. Ceux des vieux et vieilles et ceux des jeunes. La clinique aussi n’a pas changé : primauté du sport et de l’appareillage, fauteuil ou attelles de marche, pour rendre les handicapé·es aptes au travail. Le sport. J’ai déjà un peu écrit sur ses biais. Basé sur le renforcement des muscles, le surpassement des capacités du corps, l’excellence et la compétition, il flirte avec la méritocratie : il faut en vouloir pour gagner, pour s’en sortir. Essentialiste depuis l’Antiquité, il ramène aux différences physiologiques, les chromosomes, les hormones, la race. Il insiste sur la différence des corps physiques et non sur la différence des corps sociaux. Selon la vulgate viriliste, le sport reste encore aujourd’hui quelque chose réservée aux garçons qui ont besoin de bouger alors que les filles peuvent s’occuper à la maison ou discuter avec les copines. Leurs corps à elles doivent être solides en vue d’assurer la reproduction humaine. Ceux des garçons ont à le muscler pour le travail qui pourrait être dur. Les filles doivent rester gracieuses, élégantes et sexy alors que les garçons doivent démontrer force et agressivité, courage et performance. Selon les mêmes clichés, le sport imagine que les noir·es ont des corps plus immunisés, plus forts, plus endurants que les blanc·hes, ce pourquoi ils gagnent les compétitions. L’ensemble de ces croyances alimente et dépolitise les rapports de domination entre femmes et hommes, racisé·es et blanc·hes, riches et pauvres, jeunes et vielleux. Alors je me demande ce que les dirigeant·es de ce centre si axé sur la rééducation par le sport pensent de tout ça. J’ai envie de les interroger. De donner peut-être une suite au premier podcast que j’ai commencé à réaliser.

L’après rééducation ou le néant

Et puis, je tends à prendre mes distances avec elleux d’autant que mes discussions avec les un·es et les autres, patient·es et soignant·es, m’amènent à comprendre ce qui attend les handicapé·es ou blessé·es une fois sorti·es. Je commence à appréhender les deux mondes qui écartèlent les patient·es en rééducation. Le dedans et le dehors, l’avant et l’après. L’après paradis n’est vraiment pas inclus dans le passeport rééducation. Evelyne, Corinne, Sam, Jean, Pierre, Marina ont déjà quitté les lieux temporairement ou définitivement et leurs témoignages lors de conversations au bord de l’eau, au téléphone ou sur les messageries numériques qui nous gardent en lien fusent. L’expérience démarre par une demande aux chef·fes de service lors de leur visite hebdomadaire. Iels nous accordent ou pas des permissions, pas plus d’une nuit chez soi pour celleux d’entre nous qui en ont un, avant de décider la date de notre sortie définitive. Et là commence l’avalanche des surprises désagréables. Dehors, c’est plus ou moins le néant. Pour Evelyne ou Corinne qui sont des femmes mariées, c’est le retour volontaire et enjoué à la routine avec son lot de ménage, de courses, de services, de cuisine et d’enfants et petits-enfants auprès de qui faire bonne figure. Un grand sentiment de brouillard, de perte de repères les attend aussi. Il va falloir reprendre des habitudes et un rythme oubliés, pour Evelyne faire face à l’ennui et pour Corinne reprendre le travail. Pour les hommes mariés ou célibataires comme Sam ou Jean, c’est le retour à la bonne popote et au canapé chez leur femme ou chez leur mère. Quelques kilos s’invitent rapidement tout autant que les soucis administratifs pour faire reconnaitre son handicap, pour obtenir un suivi médical ou pour trouver un logement à soi. Pour Marina, seule ou tout comme, c’est la confrontation à la survie, la découverte de l’horreur, des impensés tant médical, logistique qu’administratif. Elle ne sait rien ou refuse d’admettre ce qui manque ou est difficile d’accès à son corps in-valide pour gagner sa place dans l’espace public : un travail, un logement, des transports adaptés, de la bienveillance de la part des soignant·es ou des professionnel·les des administrations (assurance maladie, maison des handicapés, mutuelle, office HLM), une protection, une pause. Elle souffre et fuit les problèmes qu’elle rencontre quotidiennement pour mieux contourner l’étendue des parades à la solitude qu’elle va devoir créer. Le vécu de l’abîme les a rendues inimaginables. Elle regrette Renée Sabran un jour, et le déteste un autre jour. Pierre, beaucoup plus à l’aise financièrement, s’émerveille de la gentillesse de son loueur à qui il propose des aménagements de son appartement à ses frais, des places en terrasse de café qu’on lui réserve, de l’attention chaleureuse accordée par son aide à domicile, par son kiné, par une passante dans la rue. Il expérimente toutefois les chutes fréquentes car le trottoir est mal foutu, les changements de parcours à effectuer pour se rendre à la salle de sport s’il ne veut pas retomber, les poubelles publiques inexistantes ou inadaptées à ses besoins, des transports en commun en naufrage et la recherche de salles de cinéma qui soient vraiment PMR. Demeurent aussi les douleurs neuropathiques, la peur tenace de la solitude et les doutes sur son avenir de paraplégique, pour lesquels personne ne lui vient en aide.

Un suivi de rééducation pas pensé

La triste réalité des politiques publiques me saute aux yeux. Le suivi de rééducation n’a pas été pensé comme un service public. Dehors, c’est chacun·e pour soi avec les moyens qu’iel a. Cette vision ultralibérale exclut car une fois sortis du centre de rééducation, les patient·es, déclassé·es en in-valides dans la cité, sont confronté·es à des inégalités de moyens, financiers et humains. Pour bénéficier de soins de suivi – être coaché·e par un animateur sportif, fréquenter une salle de sport, tout simplement pratiquer ce qui est prescrit, des Activités physiques adaptées (APA) qui ne sont pas remboursées par l’Assurance Maladie –, le chemin est chaotique et arbitraire. Pour avoir accès à l’espace public, pour prendre le temps nécessaire à se mouvoir, à régler les problèmes administratifs, à discuter ou à se distraire, les cartes sont truquées. De fait, la philosophie de la rééducation et de la réadaptation épouse la doctrine validiste qui se traduit par une individualisation systématique et par des discriminations des in-valides. Déshumanisante, elle entend que, pour s’en sortir, chacun·e d’entre nous se mette en quatre pour se transformer, conformer son corps à ce qui est attendu de lui au travail, dans la rue, dans les transports, dans les relations sociales. La logique est implacable. Il faut « réussir ». Si nous ne faisons pas d’efforts dans le monde de brutes qui nous entoure, aucune issue ne se présentera à nous. Nous serons alors coupables de nos propres déficiences. D’ailleurs, des bribes de langage, interceptées ici et là, confirment cette énormité. « Vous y avez été fort ». « Vous ne vous êtes pas loupée ». Toutes les expressions des valides nous ramènent à notre responsabilité individuelle.

Je sors bientôt. Je suis ravie de cette expérience vécue à Renée Sabran où j’ai tant appris. Malgré tous ses défauts, je suis résolue à promouvoir ce centre de rééducation et de réadaptation en modèle pour le système de santé français, tant en matière de soins que de conditions de travail pour les soignants. Mais je me dis que les in-valides vont devoir continuer à trouver de la force pour combattre un système social hostile. Nous, malades chroniques, handicapé·es moteurs, sensoriel·les, psychiques, cognitif·ves et mentaux·les, constituons à la louche la moitié de la population française. À la louche, car cela est loin d’être clairement comptabilisé. Nous, donc, allons devoir élaborer des stratégies qui n’ont pas été enseignées à l’école ou à la fac. Nous allons comme dans les années 1970 devoir faire admettre aux décideureuses politiques que l’in-validité est transversale à toutes les politiques publiques. Elle ne concerne pas uniquement la santé, mais aussi le travail, les transports, l’urbanisme, la justice, les affaires sociales, l’éducation, l’économie, l’égalité, la culture… Nous allons devoir nous auto-défendre, nous auto-organiser. Nous allons devoir produire et diffuser nos savoirs. Nous allons devoir montrer notre puissance. Nous allons devoir politiser notre in-validité. Tant que ce travail de combat, car il s’agit bien d’un travail, n’aura pas atteint ses objectifs, le validisme et tous ses avatars auront de beaux jours devant eux.

Joelle Palmieri

Septembre 2025

Récit à paraître dans la Revue Grognon.

[1] Tous les prénoms ont été modifiés.