Les jeudi 20 mai et vendredi 21 mai 2022 à Bourges, j’étais l’invitée d’Isabelle Carlier à l’Antre Peaux et de Catherine Fraixe à l’École nationale supérieure d’art, toutes rencontres à l’initiative de Reine Prat.

La première rencontre, le jeudi à 19h, était ouverte à un public large et avait pour vocation de discuter de mon dernier ouvrage « La douleur impensée, autopsie féministe de la fibromyalgie, une “maladie de femmes” ». L’ambiance, extrêmement chaleureuse, a réuni un public varié et après un échange autour de quelques extraits du livre lus par Reine Prat, a permis des échanges fournis notamment sur « l’inadaptation » des sociétés contemporaines et le rôle des « malades » pour le mettre en exergue.

Lien vers le site d’Antre Peaux.

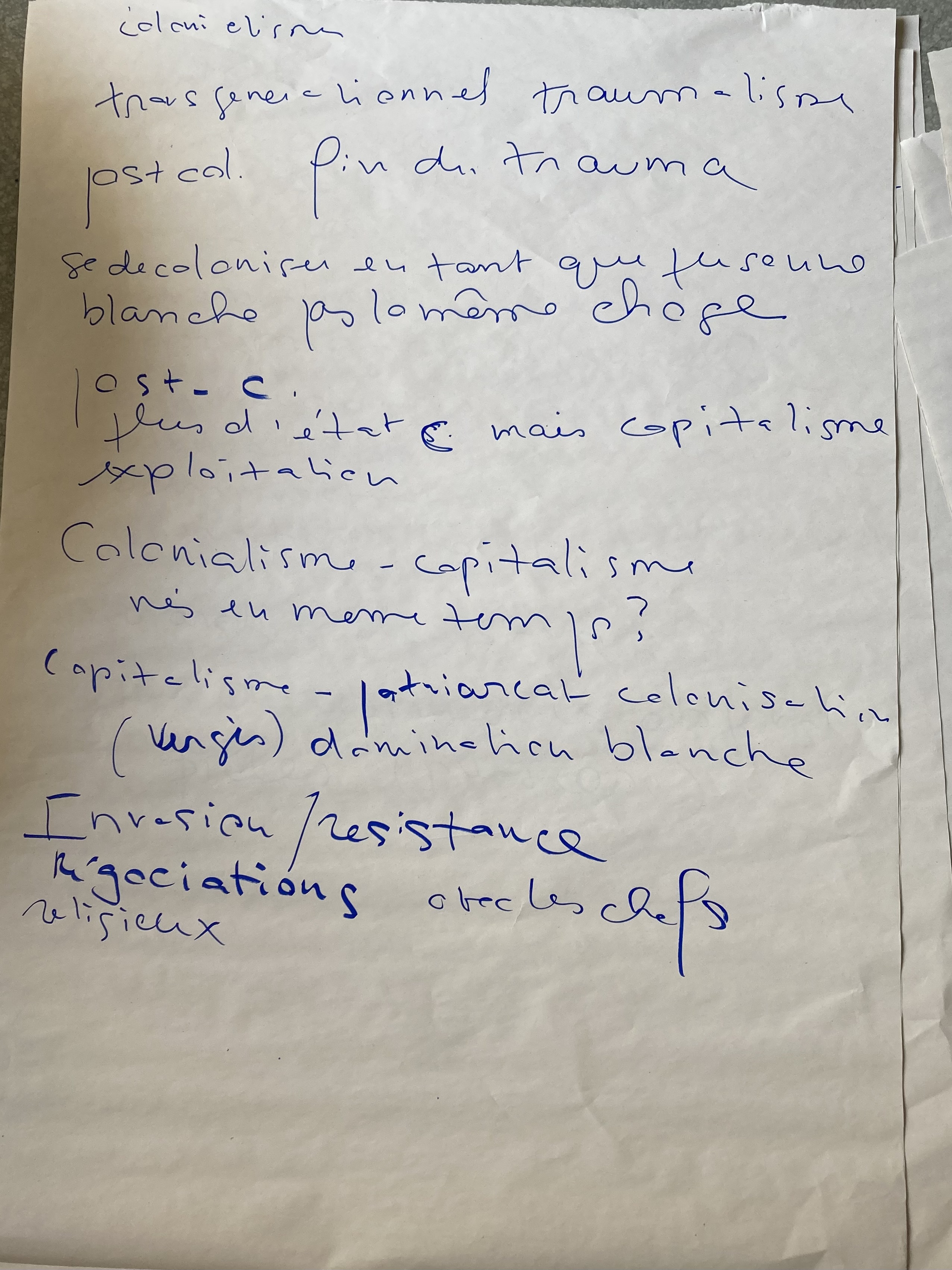

La deuxième rencontre, le vendredi à 14h, s’inscrivait dans un atelier sur l’histoire de l’art. Ouverte à des étudiant·es de 1re à 5e année, elle a permis un long débat sur des concepts comme les dominations, le féminisme, la colonialité… autant de mots-valises inspirés par l’expérience des Pénélopes.

Lien vers L’atelier de Catherine Fraixe.

Pour celleux qui n’ont pas pu partager ces moments, retrouvez:

- Les morceaux choisis du livre (en format pdf) lus par Reine Prat

- L’intervention à Antre Peaux au format audio

- L’intervention à l’ENSA au format pdf (voir le texte au long plus bas)

- Les références évoquées (au format pdf)

- L’intervention à l’ENSA au format audio

- Les réponses des participant.es aux différentes questions

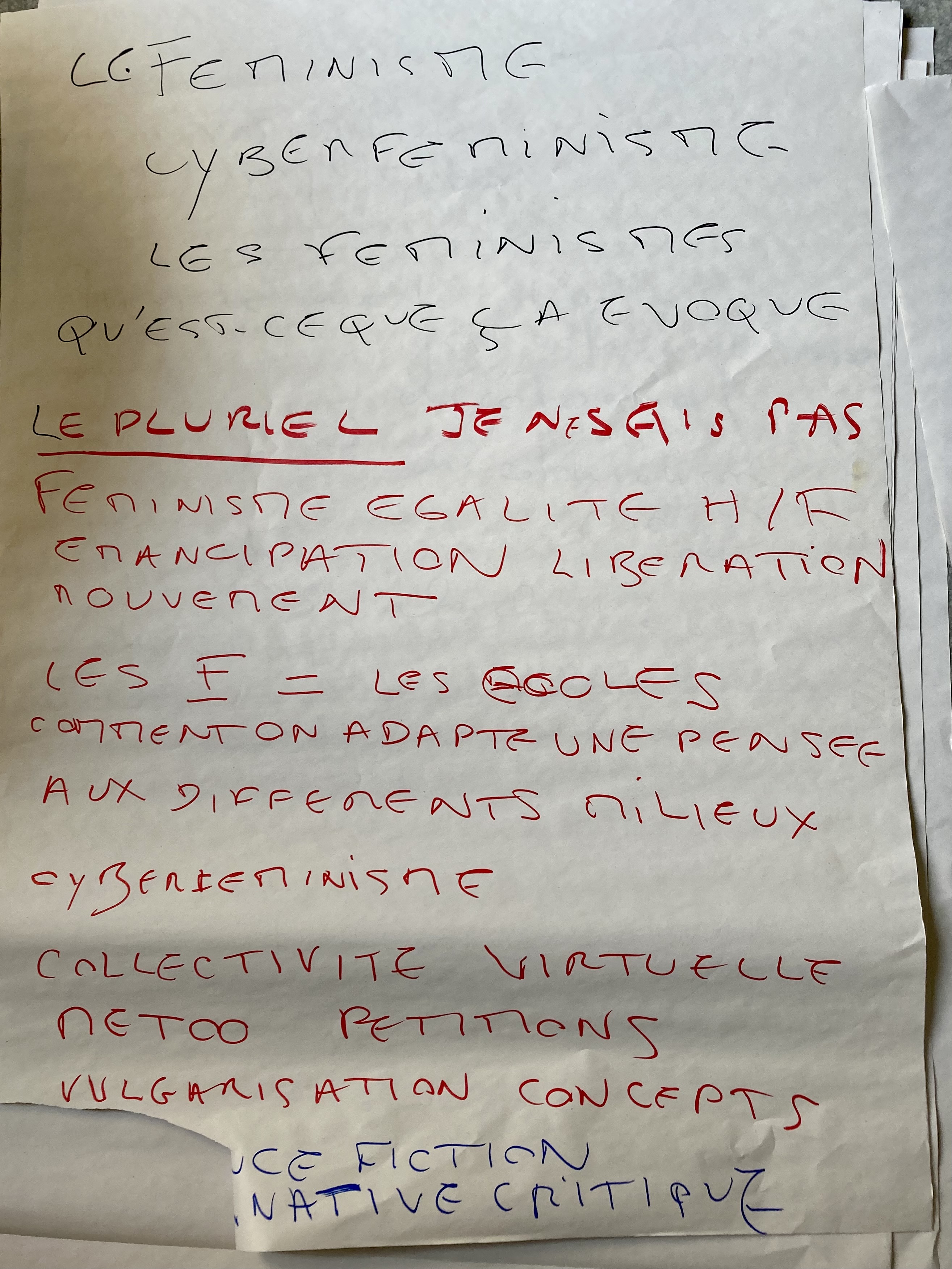

- Qu’est-ce que le féminisme ? le cyberféminisme ? les féminismes ?

- Comment définir la domination? Les dominations ?

- Qu’est-ce que le colonialisme ? le postcolonialisme ? le décolonial ?

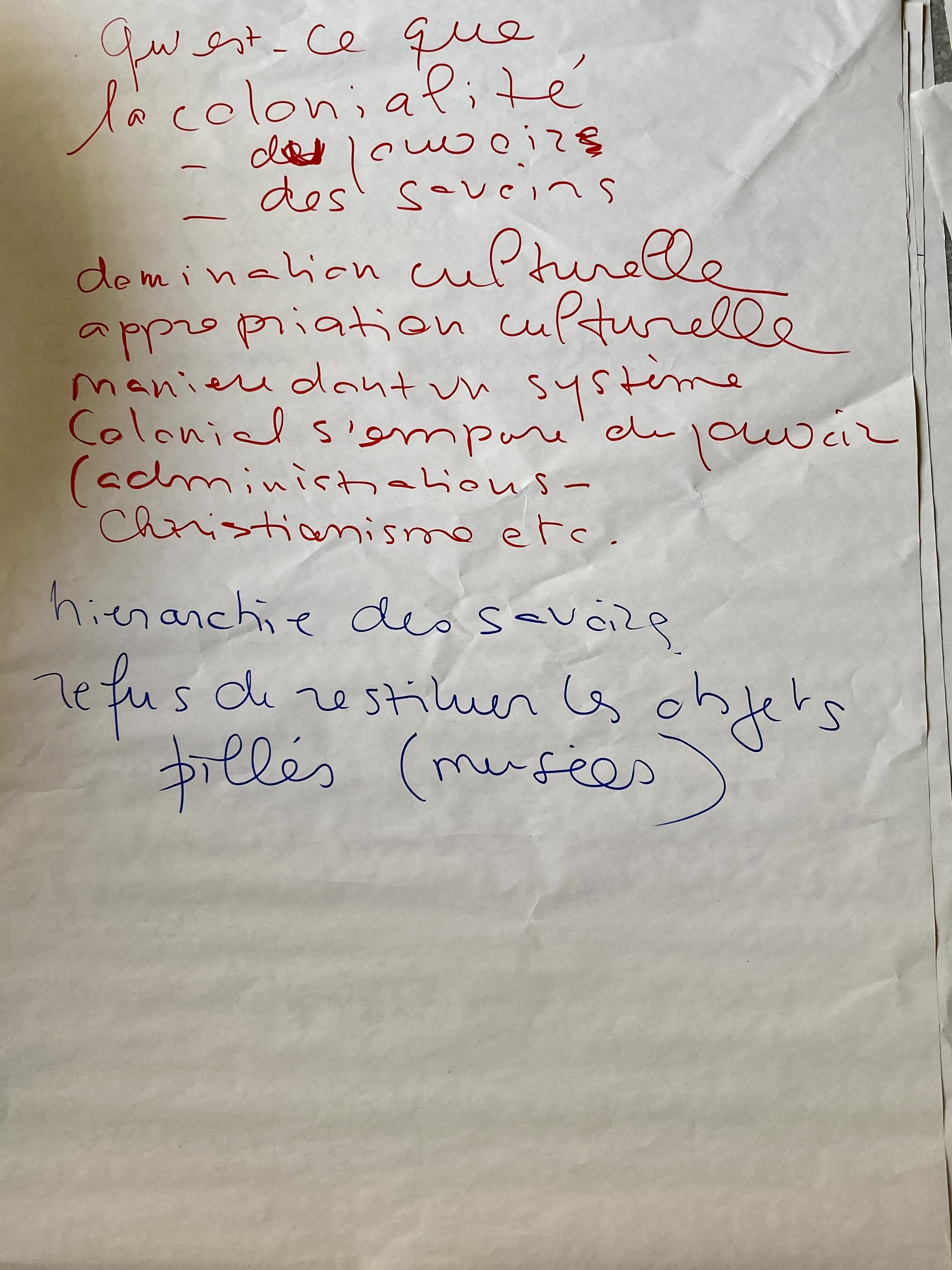

- Qu’est-ce que la colonialité du pouvoir ? des savoirs ?

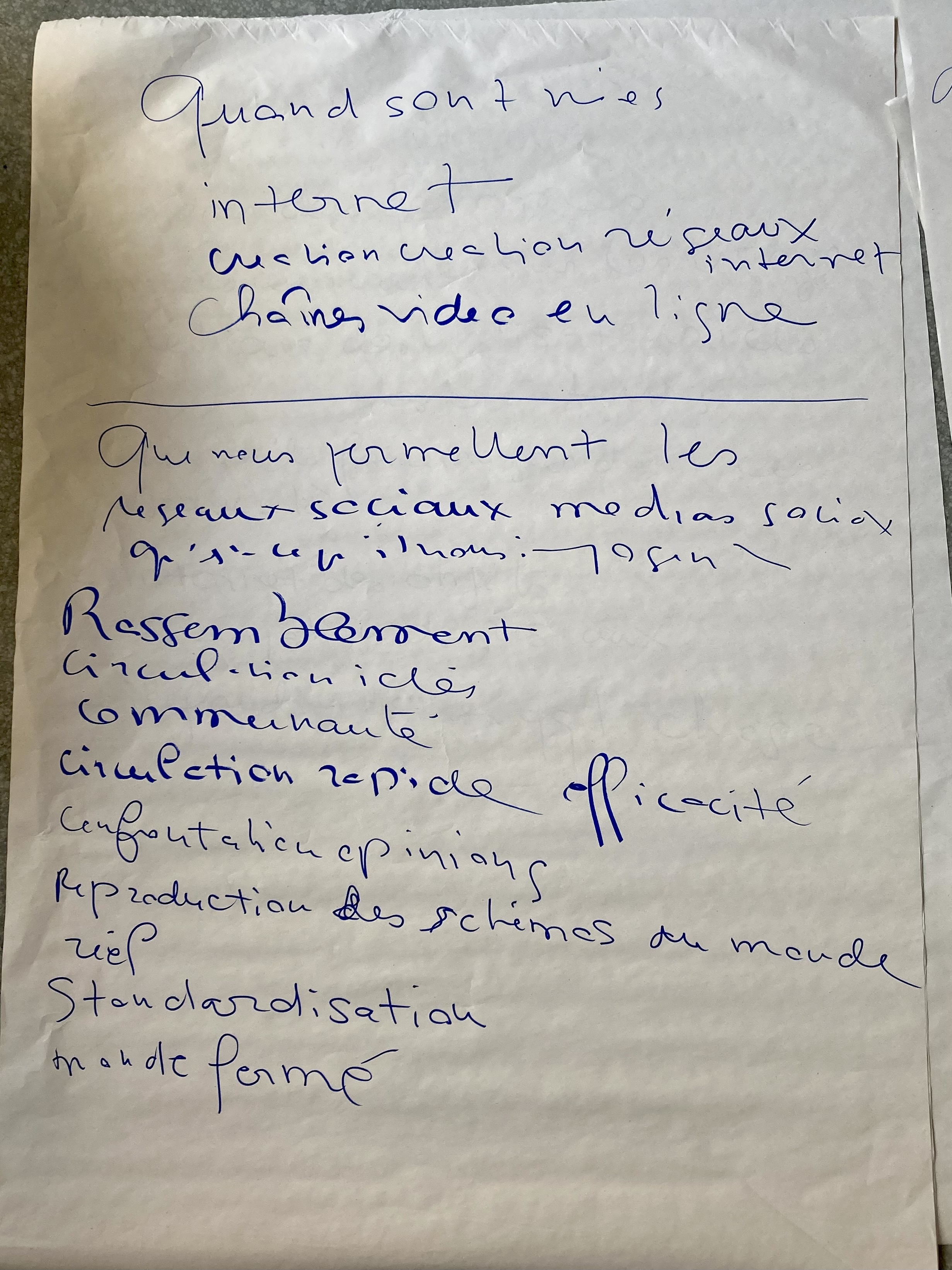

- Quand sont nés et que sont Internet ? les réseaux sociaux ? les chaînes vidéo en ligne ?

- Que nous permettent et nous imposent les réseaux sociaux ? les salles virtuelles ?

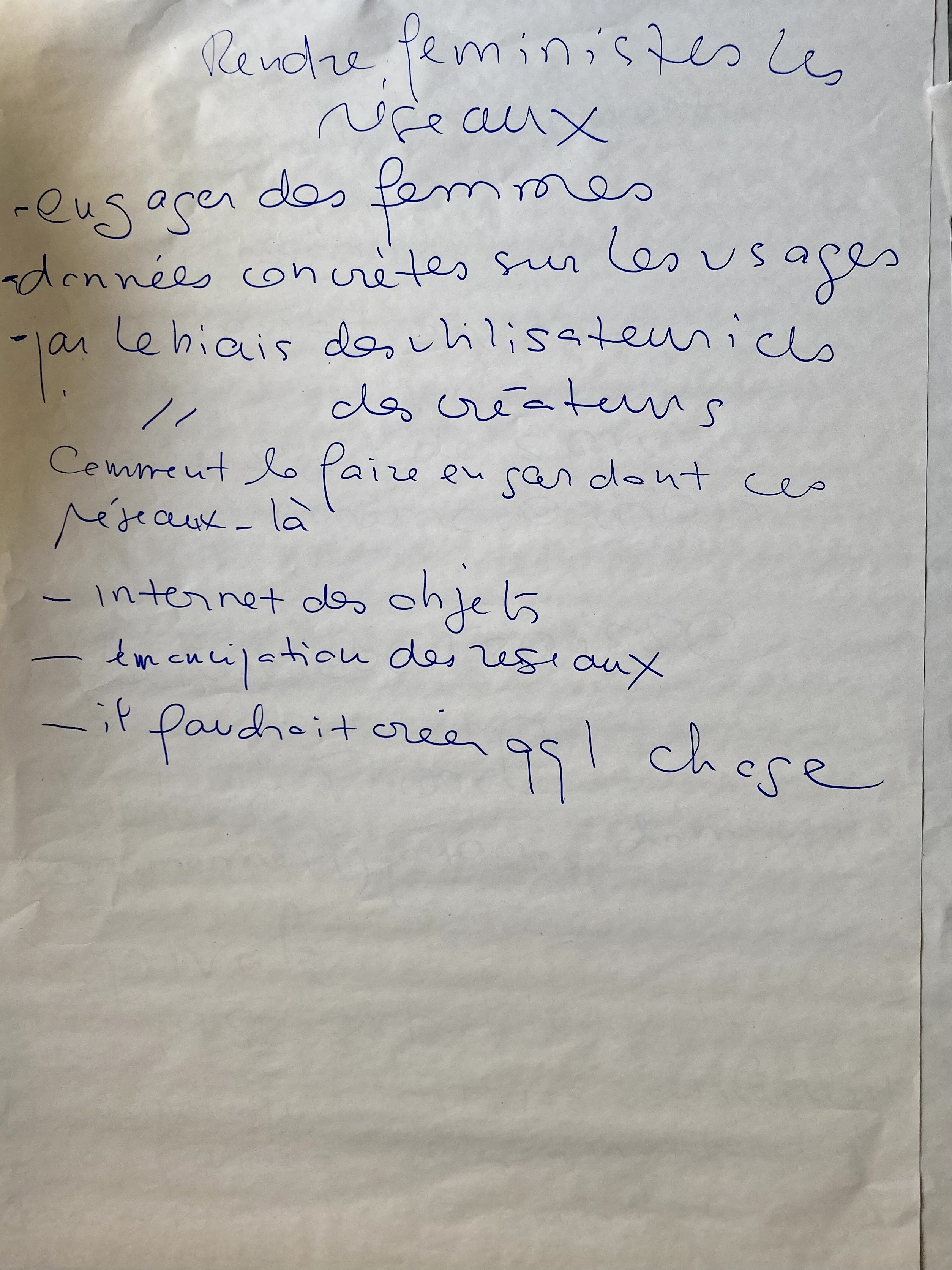

- Comment rendre leurs usages féministes ? des exemples ?

- Qu’est-ce que le colonialisme ? le postcolonialisme ? le décolonial ?

Voir aussi la série podcast du même nom: https://joellepalmieri.org/2025/03/04/la-douleur-impensee-un-podcast-feministe-sur-la-sante/

De l’expérience intime au concept de colonialité numérique

Contribution donnée dans le cadre de L’Atelier de l’histoire de l’art de Catherine Fraixe à l’Ensa Bourges le 20 mai 2022

Cette rencontre me permet de témoigner de mon expérience personnelle et de quelques concepts qui l’ont alimentée ou qu’elle-même a engagé à produire. Je me situe dans un mouvement féministe qui réclame de savoir d’où on parle, mais qui demande aussi à chacun·e de qualifier le contexte et l’histoire qui lui permettent de penser et de transmettre. J’ai 63 ans. Je suis militante féministe depuis l’âge de treize ans et après des études scientifiques avortées, je suis devenue journaliste puis politologue. J’ai exercé dans de multiples lieux, privés et publics, dans des entreprises autogérées que j’ai créées ou des multinationales, dans des ministères ou au sein d’organisations internationales, en France et ailleurs. D’origine immigrée, pauvre, je me suis très tôt intéressée au sort réservé aux migrants. J’ai vécu, dès ma tendre enfance, le complexe de classe, ce qui résulte du classisme, le sexisme et le racisme. Je suis certaine que ces stigmatisations ont fortement orienté mes choix professionnels : essentiellement la création de médias et la recherche en sciences sociales. Aussi j’ai mêlé activité politique et activité professionnelle, si bien que j’ai pu développer quelques pistes de résistance au patriarcat, à l’impérialisme, au capitalisme. J’ai expérimenté des outils pour lutter contre toute forme d’injustice, pour rompre avec la fatalité à laquelle nous sommes exhortés en continu et pour politiser le quotidien.

C’est en tant que chercheuse, spécialiste des Balkans, de l’Afrique et des politiques publiques, que j’ai pu associer des concepts à ma révolte. Encore aujourd’hui, je m’y attelle, notamment par la publication d’un livre, « La douleur impensée – Autopsie féministe de la fibromyalgie : “une maladie de femmes” », qui analyse le mépris, pour ne pas dire l’ignorance, réservé par les professionnel·les de santé aux savoirs des malades chroniques.

Je souhaite que nous nous attardions sur des mots qui me tiennent à cœur et dont je voudrais discuter avec vous.

Les questions qui se posent dans les rapports de domination

Pour cela, des quelques questions s’imposent.

- Qu’est-ce que le féminisme ? le cyberféminisme ? les féminismes ?

- Comment définir la domination ? Les dominations ?

- Qu’est-ce que le colonialisme ? le postcolonialisme ? le décolonial ?

- Qu’est-ce que la colonialité du pouvoir ? des savoirs ?

- Quand sont nés et que sont Internet ? les réseaux sociaux ? les chaînes vidéo en ligne ?

- Que nous permettent et nous imposent les réseaux sociaux ? les salles virtuelles ?

- Comment rendre leurs usages féministes ? des exemples ?

Cyberfemmes, une émission des Pénélopes

Dans cet atelier sur l’histoire de l’art, vous avez visionné une émission de télévision produite par Les Pénélopes en décembre 1999… Cette émission de Cyberfemmes, première chaîne féministe interactive sur internet – YouTube, Vimeo, DailtyMotion… sont nés à partir de 2005 –, était le début d’une aventure exceptionnelle qui a duré un an.

Les Pénélopes

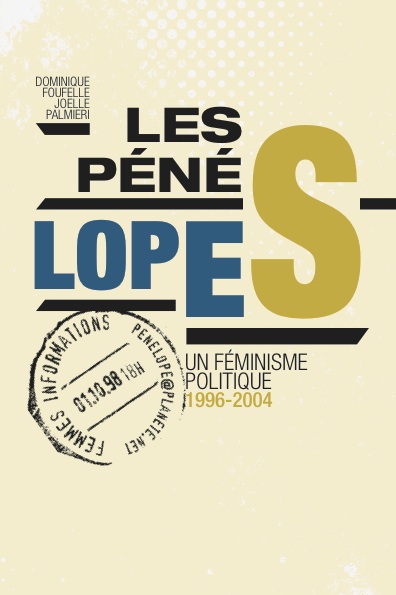

Cette émission a été créée par les Pénélopes, une agence de presse internationale féministe en ligne. Il y a un peu moins de trente ans, en février 1996, peu après la naissance d’internet et du web – ils sont nés en 1989 – je créais cette agence avec deux autres féministes. D’autres militantes nous ont rejoint au fur et à mesure des années. De février 1996 à avril 2004, une vingtaine de féministes bénévoles a relayé tous les mois sur le web (anciennement penelopes.org, aujourd’hui veill.es/www.penelopes.org) des informations émanant de réseaux de femmes en lutte ou en mouvement dans le monde entier. À l’époque les réseaux sociaux numériques n’existaient pas ; ils ont explosé après notre création, en 2002… Nous avons beaucoup écrit, sous différents formats journalistiques (brèves d’actualité, agenda des actions, critiques de livres, reportages, portraits, articles de fond, dossiers thématiques, chroniques, tribunes, éditoriaux). L’agence a ouvert ses colonnes à des femmes, sur des sujets tels que les conflits armés, les violences sexuelles, la prostitution, la pornographie, les droits, l’immigration, le travail, l’économie, le politique, la santé, l’éducation, les féminismes, l’histoire des femmes, les médias, l’art… Chaque édition mensuelle du magazine électronique confrontait faits et analyses en trois langues : français, anglais, espagnol. Elle s’ouvrait sur une Humeur ou « coup de gueule » sur l’actualité en marche.

Les Pénélopes et la couverture d’événements internationaux

Très souvent, l’agence a couvert des événements en direct dont quelques sommets onusiens (conférences mondiales des Femmes, sommets mondiaux de la Société de l’information, sommets de la Terre) et des événements internationaux, féministes ou pas (forums sociaux mondiaux et européens ou les contre G8 ou encore les sommets des peuples) ici et là en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie… et bien sûr en Europe.

L’expérience ne s’est pas cloisonnée aux murs du seul site web puisque les Pénélopes – des journalistes mais aussi des astrophysiciennes, secrétaires, infirmières, informaticiennes, vidéastes, des étudiantes dans de nombreux domaines et des géologues, etc. – ont créé Cyberfemmes en 1999 et produit, chaque semaine pendant un an 52 émissions en direct – dont une quotidienne pendant le sommet onusien Pékin+5 en 2000 –, ainsi qu’une radio en ligne, Voix de femmes, qui avait pour objet de croiser les regards féministes entre Europe de l’Est et de l’Ouest.

Les Pénélopes et l’organisation d’événements féministes

L’agence a également organisé des événements féministes, sur des questions comme la mondialisation ou l’usage stratégique des médias, et fait partie ou créé de multiples réseaux, dont le mouvement du libre, l’Observatoire mondial des médias, le Réseau international femmes et économie solidaire et son antenne française, pour laquelle elle a produit quatre sites web et quatre documentaires vidéo, dédiés à des expériences portées par des migrantes dans différentes villes de France (Saint-Denis, Nantes, Lodève, Marseille).

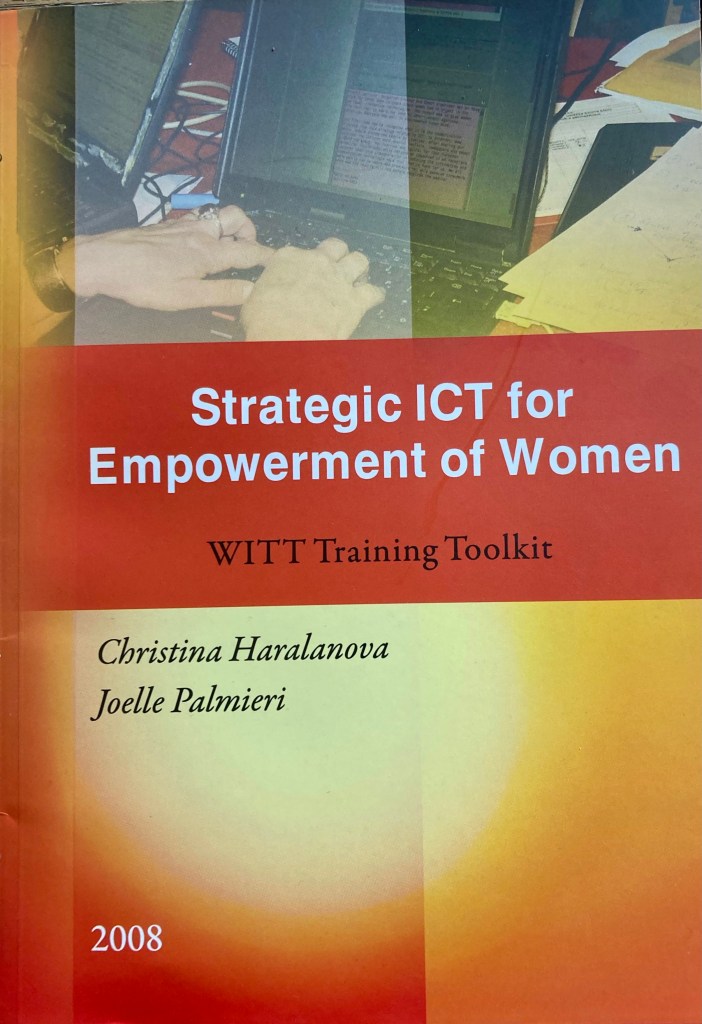

Les Pénélopes et la dispense de formations ici et ailleurs

Elle a aussi dispensé, dès 1997, des formations en direction d’associations, majoritairement de femmes ou féministes, sur l’usage stratégique des technologies de l’information et de la communication, les TIC, notamment en banlieue parisienne et dans plusieurs pays d’Europe de l’Est : Serbie, Croatie, Macédoine, République tchèque, Bulgarie.

L’agence a également été associée à des projets de recherche sur le genre, en particulier en Afrique de l’Ouest, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso et au Togo.

Les Pénélopes, un féminisme sur internet

Les Pénélopes étaient donc des militantes, féministes, qui se sont d’emblée intéressées à l’émergence d’internet. Notre but : transmettre et échanger des informations de et par les femmes partout dans le monde. Nous n’avons reculé devant aucune création de supports média. Nous étions très libres. Nous avons multiplié les lieux où pouvaient s’entendre, se voir ou se lire des paroles de femmes, porteuses de luttes. Dès les années 2000, nous avons tenté de transgresser les rapports de domination de classe, de race, de sexe.

Les Pénélopes, une démarche se voulait collective et égalitaire

Notre démarche se voulait collective et égalitaire. Elle incluait la volonté de sortir du tout personnel, de la complainte, de la victimisation, de l’objectivation versus subjectivation des individu·es. Nous avons à escient ouvert des espaces qui étaient fermés à des catégories de personnes dont les femmes, les migrants, les pauvres, les homosexuelles, les vieux. Nous avons créé du doute. Nous avons levé le voile sur des oublis. Cela a parfois été soulevé par les médias traditionnels qui à partir des années 2000 se sont intéressés à nous. Toutes nos pratiques, technologiques et éditoriales, étaient revendiquées comme « alternatives » et évidemment féministes.

Nathalie Magnan et le cyberféminisme

En cette période – 1996/2004 –, hormis les cyberféministes, d’ailleurs très peu présentes en France hormis Nathalie Magnan, internet était peu utilisé par les femmes ou par les féministes. Nous nous sommes alors efforcées de rendre compte sur le web de l’oppression et de l’aliénation dans lesquels le patriarcat tient les femmes. Nous avons mis en avant la nécessaire « émancipation » des femmes par elles-mêmes. Nous étions très inspirées par deux intellectuelles françaises qui ont soutenu l’agence dès sa création : la sociologue Andrée Michel, spécialiste du surarmement, et la philosophe Geneviève Fraisse. Elles ont volontiers occupé nos colonnes. D’ailleurs, Geneviève Fraisse a préfacé un livre – Les Pénélopes, un féminisme politique –, publié en 2014, consacré à des échanges autour de notre expérience.

Gayatri Chakravorty Spivak et la subalternité

Une autre intellectuelle, découverte plus tard, Gayatri Chakravorty Spivak, une philosophe indienne, m’a permis de théoriser nos actions. Elle évoque en 1988 la « subalternité » des femmes à la marge, ici et ailleurs. Les subalternes sont celles qui n’ont pas « socialement » la parole, dont la pensée n’est pas représentée et qui en viennent à gérer au pied levé ou par choix ce qui est globalement et socialement considéré comme périphérique, à savoir leur histoire et le quotidien…

La veille technologique des Pénélopes

Ainsi, en parallèle des réflexions sur la veille technologique, Les Pénélopes ont fait évoluer leur pratique éditoriale en développant des échanges qui avaient pour but de valoriser la libre expression et l’égalité des expressions des femmes marginalisées, autrement dit des subalternes. Ces deux volets concomitants de notre politique éditoriale – liberté et égalité des expressions –, incarnait sans le savoir une sorte de morale de l’invisible. Cet invisible, les Pénélopes ont sciemment cherché à le mettre en exergue en éliminant, par écrits et paroles interposés de subalternes, des pans oubliés de l’histoire en marche, de l’actualité internationale, du quotidien local, de la mémoire collective. Nous avons, dans le même but, cherché à dénoncer des clichés, des stéréotypes ou des idées reçues, à identifier des plaquages de l’histoire et de l’imaginaire coloniaux sur la réalité, à qualifier les normes, encadrements, cloisons et frontières, socialement construits ou politiquement créés, notamment entre hommes et femmes mais aussi entre populations et États, de l’Occident et de la périphérie (hors Occident), entre riches et pauvres, entre « Noirs » et « Blancs » – aujourd’hui racisé·es et non racisé·es –, jeunes et moins jeunes, entre hétérosexuels et homosexuels – entre communautés hétéronormées et LGBTQI –, dans le but de sortir les autrices des articles de l’invisibilité qui leur était dévolue.

Les Pénélopes, faire acte de mémoire

Sur penelopes.org, beaucoup de femmes ont écrit des articles (sous format textuel ou audiovisuel), ce qui leur a permis d’éditer leur propre carte d’identité et de faire acte de mémoire. Ceci a concouru à échafauder une cartographie du monde qui les a identifiées selon de multiples critères, générationnels, linguistiques, ethniques, culturels, parfois religieux ou géographiques. Chaque identité qui s’est dite ou écrite a contredit la quête d’un identitarisme, d’un particularisme, d’un traditionalisme, … Elle a barré la route aux dogmes et aux tentatives d’homogénéisation, qui structurent l’universalisme hérité notamment de la philosophie des Lumières. À l’inverse, chaque identité révélée a permis à son autrice de se représenter en tant que sujet, ce qui l’a rendue libre.

Cette identité particulière a fabriqué à elle-seule un savoir par son unicité, son acte de propriété, sa non-conformité intrinsèque au système dominant. Sa transmission a alors donné le pouvoir de donner à penser, de se croiser avec d’autres, semblables ou totalement différentes. C’est la connaissance personnelle de chacune qui a créé un savoir collectif et non l’inverse.

Créer une identité collective féminine

Nous avons ainsi mis à jour une identité collective féminine. La part du collectif versus individuel est ici cruciale car elle va à l’encontre de l’idée préconçue d’identité nationale par exemple, idéologie qui considère que l’égalité se réglera en même temps que la démocratie, compte sur les femmes, entendues comme mères de la nation, pour y parvenir, mais ne prend pas en considération la dimension sexuée du politique.

Nous avons ouvert une brèche dans l’expression publique : chaque fois qu’elles ont écrit, ces féministes ont interrogé l’exercice du pouvoir, ont mis en péril un fief masculin, créant un savoir en résistance à un « savoir de dominants », non initié par le « haut ».

Cartographier la complexité des dominations et de leurs représentations

Ce savoir a créé un ensemble de représentations, ce qui a permis de les sortir de l’« anachronisme » qu’on – le pouvoir politique, les médias, les non féministes… – voulait leur réserver. Ces représentations ont échafaudé une connaissance, qui, publiée sur un site web, a pu et peut encore se partager, se discuter, se multiplier, voyager.

Au seul titre de cette cartographie et de la dynamique politique qu’elles ont générée, les Pénélopes ont mis à jour la complexité des dominations et de leurs représentations. Elles ont rompu avec une épistémologie – théorie de la connaissance – dominante pour le moins sexiste, classiste, raciste… Elles ont révélé l’agnotologie de genre, c’est-à-dire la création volontaire d’ignorance des rapports sociaux de sexe, dévolue par les dominants aux dominés et cela dans tous les domaines : économie, culture, santé, éducation…

L’expérience des Pénélopes, dépassée ?

Vous, qui êtes né·es avec la civilisation du virtuel, pensez peut-être : « c’était il y a longtemps, les choses ont changé, ces théories sur les dominations, nous le connaissons bien, on n’a pas besoin d’autant analyser ou se démener, avec le web2.0 on fait ce qu’on veut, des révolutions ont eu lieu grâce aux réseaux sociaux, on en est même au web3.0… en somme, nous ne nous posons plus les mêmes questions ».

Je crains que ce soit un tort. Pour le comprendre, je vais me servir de ce parcours de journaliste et de théoricienne postcoloniale, en plus de cet engagement politique, pour expliciter deux mots que j’utilise à propos des épistémologies de la domination : la colonialité numérique.

Quand la colonialité numérique s’en mêle

Nombreux sont celles et ceux qui ont théorisé la colonialité du pouvoir, et parmi eux en 1974 le sociologue péruvien Anibal Quijano. Elle peut se définir ainsi : ensemble des rapports de domination produits par la reproduction patriarcale de la mondialisation, du capitalisme et de l’occidentalisation, et antérieurement du colonialisme. La colonialité du pouvoir ne s’inscrit pas dans une historicité ou une temporalité précise, qui serait la colonisation ou l’après-colonisation, après les indépendances dans les années 1950-1960. En fait, elle occupe notre espace quotidien.

Pour en prendre conscience, gardons le fil des savoirs dominants et dominés. Tous les jours, ici et ailleurs, nous assistons à une hiérarchie des savoirs : entre femmes et hommes, entre riches et pauvres, entre « Noirs » et « Blancs »… Cette hiérarchie permanente crée de l’ignorance : celle, par les dominants, des savoirs des subalternes – et en particulier ceux des femmes noires, pauvres, jeunes, lesbiennes… – et celle par les dominés de la représentation de leurs propres savoirs. C’est ce qu’on nomme le déracinement épistémique : les expressions, les imaginaires, les représentations et descriptions de savoirs et connaissances, à la racine des pensées, sont férocement déplacés. Les colonialités du pouvoir et des savoirs vont à l’encontre de la visibilisation de la multiplicité des savoirs, méprisent leur historicisisation, contextualisation, sexuation, ce qui crée de la violence réelle. En plus des violences sexuelles, physiques, psychologiques, les violences épistémiques prolifèrent.

Une accélération des dominations avec le numérique

Avec la civilisation du virtuel, les espaces et les temps sont accélérés, excessifs, en surenchère, ce qui renforce les dominations. D’où le choix que j’ai fait d’accoler l’épithète numérique au terme colonialité.

Avec l’usage des réseaux sociaux numériques, des salles virtuelles…, une nouvelle modernité s’exprime, notamment à travers les missions affichées des propriétaires de ces outils, qui témoignent des intentions bienveillantes, pour ne pas dire paternalistes, de leurs entreprises privées à apporter soutien depuis une personne qui « sait » à celles qui ne savent pas. Voici quelques exemples. Zoom : “Delivering happiness“ : « apporter du bonheur » ; Twitter : “We want to instantly connect people everywhere to what’s most important to them” : « Nous voulons instantanément connecter les populations du monde entier à ce qui est le plus important pour elles ». Facebook aujourd’hui Meta : “Giving people the power to share and make the world more open and connected”: « Donner au peuple le pouvoir d’échanger et de rendre le monde plus ouvert et connecté ». Google : “ Committed to significantly improving the lives of as many people as possible” : « Engagé à considérablement améliorer la vie du plus grand nombre possible de personnes ». Dans cette école, Meet, un produit de Google, est utilisé pour les visios. Vous êtes donc concerné·es de près.

En utilisant les produits de ces entreprises, vous avez sans doute constaté que les langages, logiques et autres algorithmes empruntés dans ces outils, ont en commun une langue quasi unique, l’anglais, au moins au niveau des noms des logiciels. Ils ont aussi un sexe, masculin, majoritaire chez les développeurs informatiques. Ils reflètent un mode de pensée structuré, normé, codé, très majoritairement dicté par une culture nord-américaine, cartésienne et libérale. Avec « l’ami », les « like », les « story », les « troll », les « thread », des automatismes se créent. Les pensées et comportements en sont transformés : ils s’occidentalisent, se libéralisent, se sexualisent.

La non-démocratie numérique

En fait, les lieux d’expérimentation de ces outils sont très rarement entre les mains des utilsateur·trices et sont plutôt dans celles des entreprises privées qui, plus ou moins en lien avec les États, imposent un cadre, cadre que nous contestons rarement même si nous décidons d’investir le numérique à des fins de transgression/contournement/contestation. Nous vivons un paradoxe permanent : celui de se sentir puissant et dans la minute qui suit impuissant, car le contrôle de ces outils nous échappe.

Par ailleurs, vous avez peut-être remarqué le découpage géographique États-Unis/reste du monde, centre et périphérie, que les entreprises du secteur imposent, tant elles sont exemplaires : elles se situent très majoritairement en Californie (Silicon Valley) et, avec leurs propriétaires, concentrent des richesses non partagées, à un niveau à peine inférieur à celui de l’industrie de l’armement mais bien supérieur à l’industrie du pétrole ou à l’industrie alimentaire. Pour ne citer que quelques noms : en 2022, les dix premiers milliardaires au monde sont dans l’ordre Elon Musk (Tesla), Bernard Arnault (LVMH), Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft), Larry Ellisson (Oracle Software), Larry Page (Alphabet Inc., anciennement Google), Mark Zuckerberg (Meta), Warren Buffett (Berkshire Hathaway), Sergey Brin (Alphabet Inc.), Steve Ballmer (Microsoft). Les dix entreprises les plus riches par capitalisation boursière sont dans l’ordre Saudi Aramco (Arabie saoudite), Apple inc. (États-Unis), Microsoft (États-Unis), Amazon Inc. (États-Unis), Delta Electronics(Thaïlande), Alphabet Inc. (États-Unis), Tesla (États-Unis), Meta (États-Unis), Tencent (Chine), Alibaba Group (Chine). Même si quelques entreprises sont les exceptions qui confirment la règle – elles se situent hors des États-Unis – elles occupent toutes le secteur d’internet ou des technologies.

C’est donc tout cela la colonialité numérique que nous vivons quotidiennement : la financiarisation des échanges, l’extension du capitalisme et des rapports de dominations, les relations hégémoniques, le déracinement des savoirs… le tout grâce à internet.

Quelles transgressions possibles au numérique dominant ?

Heureusement, l’histoire des dominations est un paradoxe permanent. La colonialité numérique est productrice de relations sociales hiérarchisées mais elle est aussi contreproductive, dans le sens où elle permet de libérer des « contretemps ».

Je propose d’aborder quelques exemples d’usages d’internet qui sont transgressifs – pas forcément révolutionnaires – à ces systèmes de domination, parmi lesquels le patriarcat.

Les hashtags

Il y a bien sûr #BalanceTonPorc et de #MeToo, ou encore #balancetonecoledart. L’usage de ces hashtags ont, par leur ampleur, permis d’ouvrir des procès (exemple de Harvey Weinstein, producteur de cinéma états-unien poursuivi pour viols) ou des enquêtes (exemple des universités au Maroc) ou encore ont entraîné une libération de la parole. Sans nécessairement remettre en cause les « contenants » – Twitter, Facebook, Instagram…, les protagonistes de ces mouvements ont fait émerger des points de vue personnels sur les inégalités de genre, le harcèlement ou les violences sexuelles et les ont transformés en action collective. Ils sont sortis de l’individuation.

Le cyberféminisme

Bien avant les réseaux sociaux, le cyberféminisme, né aux États-Unis à la fin des années 1990, s’est servi des études féministes pour théoriser et dénoncer le sexisme, le racisme et le militarisme encodés dans les structures informatiques d’internet et s’est engagé dans la création d’outils pratiques (serveurs, applications…) en adéquation avec la théorie. Toutes ces « activistes » ont utilisé internet comme un prolongement de leur corps, et les ont considérés comme deux lieux à déconstruire.

Une autre alternative : axer sue les contenus inspirés par le réel

À la même période, d’autres féministes se sont comme les cyberféministes emparé des outils numériques mais les ont placés en second plan des revendications dans le but de privilégier la transmission par les TIC de contenus produits par des personnes non connectées ou s’exprimant dans des langues impropres à ces supports. On pense notamment aux 2,9 milliards de personnes qui n’ont toujours pas utilisé internet en 2021. 97% d’entre elles vivent dans des pays dits « en voie de développement ». On pense aussi à celles qui ne parlent que leur langue (ni l’anglais, ni le français…) : sur les 7 139 langues comptabilisées dans le monde seule une centaine est utilisé sur le web.

Les cybermilitantes dont je parle maintenant et dont les Pénélopes étaient, avaient pour ambition de faire reconnaître les savoirs des « exclus » des TIC, d’en débattre, et de les confronter à d’autres. Traduire ces savoirs, les diffuser, les échanger, a permis de rompre avec l’évidence que leurs auteurices, n’ayant pas iels-mêmes les moyens techniques ou linguistiques pour le faire, se soustraient à l’élaboration d’une épistémologie spécifique.

Un exemple de transgression du numérique dominant en Afrique de l’Ouest

Une expérience vécue en Afrique de l’Ouest me permet d’illustrer cet engagement. Dans le cadre d’un projet de recherche mené entre 2007 et 2008 au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal, sur la promotion de l’abandon de la pratique des mutilations génitales féminines (MGF) à travers l’utilisation des TIC par les jeunes, filles et garçons, nous avons pu théoriser ces pratiques transgressives. Tout d’abord, il est nécessaire de resituer cette expérience il y a quinze ans : en décidant de constituer au niveau régional et dans chaque pays une équipe de recherche majoritairement féminine et en recrutant les jeunes, âgé·es de 15 à 25 ans, dans des associations d’au moins trente membres, à parité femmes/hommes, le parti était pris de changer les méthodes de recherche en cours à l’époque.

Une auto-organisation du numérique

Ensuite, les participant·es ont abordé en dioula, en bambara, en wolof… les concepts questionnés – genre, citoyenneté, TIC, jeunesse, MGF – sur un temps long (deux ans), avec différents moyens, dont le ludique et les discussions ouvertes, et dans de multiples formats dont l’expression théâtrale, des jeux de rôles, des captures vidéo, et enfin la publication sur internet. Une partie des garçons s’est employée à créer des blogs (transmission écrite numérique), les filles s’engouffrant plus facilement dans un rôle de médiation par la traduction, la reformulation… (transmission présentielle orale). Grâce à la traduction simultanée par les participant·es iels-mêmes, le français a servi de langue commune pour débattre à égalité. Plusieurs listes de discussion électroniques ont été ouvertes par les responsables du projet pour que chacun·e puisse directement ou par intermédiaire s’exprimer tout au long des différentes phases de la recherche.

Une partie des jeunes, au même niveau que les chercheuses et chercheurs, a participé à l’évaluation de la recherche, ce qui a amené l’équipe à modifier ses méthodologies et à introduire de la réflexivité de recherche.

Numérique: les débats sur des concepts savants confiés aux jeunes

Les débats sur des concepts savants ont été confiés aux jeunes qui les ont eux-mêmes élaborés. Iels ont ainsi mis l’accent sur la nécessité de ne plus compartimenter les concepts – genre, citoyenneté, jeunesse, TIC, violences… – et de cesser de travailler sur les zones d’intersection – entre jeunesse et TIC, développement et TIC, genre et développement… – dans le but de développer une vision globale de ce qu’iels vivent. En éliminant des angles morts ou des zones d’ombre, en se rendant visibles, les auteurices des récits ont pu questionner les sociétés de la postcolonie et de l’information. Les pensées ainsi libérées ont introduit une nouvelle logique de production et de transmission de savoirs, qui repose moins sur la connaissance académique ou institutionnelle, là où se sacralise le savant, que sur la culture et sur le vécu quotidien, ce qui est socialement et culturellement considéré comme non savant. Les jeunes, confronté·es mais surtout acteurices de la survie quotidienne, sont devenus les réel·les expert·es du développement, de la crise économique mondiale, du changement climatique, des violences, etc.

Numérique: la parole des jeunes femmes en première ligne

En outre, alors que dans les sociétés d’Afrique de l’Ouest, les paroles des jeunes femmes sont traditionnellement reléguées au dernier rang de l’expression publique – la pudeur, la honte, l’impératif du respect, leur interdit de parler en public de leur intime – et le rôle qui leur est réservé est celui de victime ayant besoin de l’aide des hommes (père, frère, mari), un espace leur a été proposé pour qu’elles s’exercent au jeu de la relation entre éprouver et agir (savoir et faire), central à la production de connaissance. « Dire » en public leur vie quotidienne de jeune femme, ou quelques-uns de ses « éléments », en repoussant les limites de ce qui est enfoui, a débouché sur l’explicitation de leur expérience, dans leur propre langue, en liant leur compréhension des violences à son action pour les dépasser. Ce lien a ouvert à l’incarnation de chacune. Cette démarche s’est opposée à « l’explication », en substituant à la question du « pourquoi » celle du « comment du vécu » des MGF. Confrontées à mais surtout actrices du contexte où elles se situent, les jeunes femmes ont pu observer qu’elles étaient de réelles expertes de la santé, de la sécurité, du développement, du politique. Les échanges entre filles et garçons, beaucoup plus à l’aise dans l’expression orale, ont pu s’installer librement, ce qui a doublé la dynamique épistémique.

Se déconnecter des injonctions du numérique dominant

Le dispositif convoqué a contredit l’immédiateté et l’addiction produites par les outils numériques. En n’étant pas connectés, en ne pratiquant pas la langue de ces outils, en étant souvent éloigné·es des TIC, les jeunes ont évité l’autoroute universaliste de la société de l’information. La constance des élaborations de pensée et leur publication sur le web ont créé une alternative épistémique, tant pour la lenteur du rythme qui leur a été octroyé que pour leur énoncé, le plus souvent ancré dans un intime confronté aux violences – les mutilations sexuelles – ou encore pour la mutation du statut social des jeunes, d’objet en celui de sujet, que ces expressions ont suscitée.

Des savoirs non savants visibilisés

Ces savoirs non savants ont été rendus visibles sur des supports papier ou numériques à l’aide d’intermédiaires, des jeunes et des chercheuses et chercheurs, qui ont pris en charge la transcription et la mise en ligne en français des contenus. Iels ont agi moins en journalistes, traducteur·trices ou professionnel·les de la connaissance, qu’en tant que « passeuses et passeurs de savoirs ». Iels ont scruté chez les subalternes ce qui fait information, c’est-à-dire ce qui donne forme – « informare » en latin – au réel. Leur stratégie a consisté à repartir du vécu quotidien, à qualifier les savoirs liés aux multiples cultures et à expérimenter des contournements de la connaissance institutionnelle à travers l’expression publique du privé. Iels ont considéré leurs interlocuteur·trices, ceuxelles qui vivent le quotidien du terrain, comme leurs égaux, ayant autant de qualification que soi. Iels ont pris en compte des espaces et temps propres des jeunes ce qui a permis la mise en exergue de la relation contextualisée de l’individu·e avec le savoir (chômage, pauvreté, malnutrition, analphabétisme, illettrisme, santé précaire, violence, etc.). Cela a permis de transformer l’idée de savoir.

Cette recherche a dépassé la dénonciation nécessaire des violences dans le virtuel pour produire de la connaissance, sans quoi le risque de proroger l’invisibilité consacrée aux luttes féministes dans le réel demeure effective. Elle a fait la démonstration que diffuser des savoirs non savants est un acte de résistance. En définitive, elle a fouillé des stratégies de contournement de la colonialité numérique à travers les savoirs du privé, de l’intime, de l’invisibilité. Elle a permis de poser, à l’échelle de masse, les questions du contrôle des contenants et de la maîtrise des contenus, qui demandent à être produits par, et non simplement fournis pour, ces jeunes subalternes.

Partir du vécu pour se détacher des normes

Pour conclure, je voudrais établir un lien entre ces pratiques « venues d’ailleurs », celles des Pénélopes et qui sait, peut-être les vôtres aujourd’hui ou demain. Dans les cas que nous avons passé en revue, les luttes naissent du quotidien, là où le vécu les inspire, là où l’imagination, stimulée par l’urgence, reprend le pouvoir. C’est-à-dire dans le réel, en opposition au virtuel. Par ces expériences, les protagonistes se sont efforcé·es de se détacher des modèles et des normes, et se sont emparés des TIC comme outil critique mais aussi comme véhicule de mémoires ou de savoirs. Gageons que les lanternes qu’elles et ils ont allumées continuent à briller.

Joelle Palmieri – 20 mai 2020

Remerciements à Reine Prat et à Catherine Fraixe pour son invitation au séminaire.

Une réflexion au sujet de « Domination et douleur, et inversement proportionnel »